Views: 268

Come hai cominciato ad arrampicare e perché?

La mia prima scalata l’ho fatta nel 1971 sul Becco di Mezzodì, sulle Dolomiti Ampezzane. Avevo 14 anni. Ero un po’ ribelle e la mia famiglia mi faceva passare le vacanze estive in una casa vacanze di preti salesiani a Santa Fosca di Cadore. Erano tutti scalatori e mi hanno insegnato ad arrampicare.

Per la tua audacia e spericolatezza, da giovane ti chiamavano il “Bocia matto di Trissino”: i tuoi genitori ti hanno assecondato o hanno cercato di farti mettere la testa a posto?

Appena i miei genitori scoprirono che l’arrampicata stava diventando una passione travolgente nella quale stavo impegnando tutto me stesso, cercarono di limitarmi. Nel frattempo avevo iniziato ad arrampicare da solo, spesse volte senza corda in “free solo”. Tra il 1974 e il 1979 ho fatto un centinaio di scalate slegato sopra al sesto grado. Tante erano prime solitarie, ma molte erano seconde o terze. Lo facevo di proposito in quanto sostenevo che il rischio ed il gioco con la parete era esattamente lo stesso. Ero un ribelle anche nella forma.

Negli anni ‘70 sei diventato un precursore del free climbing, con parecchie salite “pazzesche” per l’epoca, per di più spesso in solitaria. Cosa volevi dimostrare?

Per me scalare era una passione totalizzante e la solitudine un modo di essere, anche se sono sempre stato sociale e chiacchierone. Non volevo dimostrare nulla a nessuno e per questo tante volte non raccontavo nulla. Le salite solitarie e il free climbing erano comunque già allora due discipline diverse. Nella seconda si cercava di superare i passaggi che fino ad allora erano fatti traendosi sui chiodi e con l’uso delle staffe, completamente sulla roccia. Nella prima si andava slegati fino a dove si riusciva ad andare. A fine anni settanta ho scalato in prima solitaria la via degli Svizzeri al Grand Capucin e la via Gervasutti al Pic Adolph Rey sul Monte Bianco. Poi la prima solitaria del Trollryggen e del Breitind in Norvegia, tra le più lunghe pareti di roccia al mondo e poi la Laritti al Sass Maor, lo Spigolo del Pilastro della Tofana e così via. Poi ad inizio anni ottanta ho fatto la prima solitaria di Lurking Fear su El Capitan in California, ma su questa mi sono auto assicurato alla corda per la maggioranza della via.

Con l’ultima impresa in free solo di Alex Honnold su El Capitan siamo tornati in pratica a Paul Preuss, che già all’inizio del ‘900 teorizzava le scalate senza chiodi e senza corde. Quale evoluzione ci potrà essere oltre Honnold, che in molti considerano un aspirante suicida?

L’unica scalata che per me era vera era il “free solo”. Se non me la sentivo andavo con un compagno e una corda. Più chiodi mettevo più mi sentivo impreparato. Comunque tra Preuss e Honnold c’è una grande differenza. Paul Preuss saliva da solo e slegato, poi tornava pure indietro. Non conosceva la parete e non aveva assistenza di droni e telecamere che in caso di difficoltà lo avrebbero fatto soccorrere. Il rischio di sbagliare era lo stesso, un errore era fatale. Le difficoltà fatte da Preuss erano molto meno elevate di quelle che fa slegato Honnold. Tuttavia i gradi scalati da Preuss erano il massimo fatto dall’uomo ad inizio ‘900. Credo comunque che si tratti di un paragone impossibile, soprattutto per la differenza di stile, oltre che di epoca.

Con Walter Bonatti

(f. Filippo Zolezzi)

Perlotto in Sudamerica

Con Mauro Corona

Hai avuto la fortuna e il merito di aver girato il mondo, diventando un grande alpinista e compiendo grandi imprese. Tanti alpinisti però sono morti inseguendo i loro sogni. Vale davvero la pena prendere così tanti rischi per scalare le montagne?

Il gioco con il rischio è sempre una valutazione personale. Sul sesto grado ho scalato centinaia di vie alpinistiche, non di falesia, senza corda e da solo. Ci sono molti alpinisti che sono morti sul quarto grado, ma non è questo. Si tratta di una scelta di vita, non di morte. Ogni cosa nella vita ha una componente di rischio, c’è chi affronta rischi più alti, altri rischi più bassi. E’ una questione di necessità interiore.

Sei stato definito vagabondo, solitario, ribelle: la tua carriera di alpinista lo dimostra. Da cosa deriva questa irrequietezza?

E’ una irrequietezza innata. Deriva da molte circostanze che hanno portato alla formazione del mio carattere. Poi leggevo ed amavo Fernando Pessoa.

Se un giovane volesse fare l’alpinista come scelta di vita e ti chiedesse consiglio, cosa gli diresti?

Oggi è molto difficile fare dell’alpinismo un mestiere, è più facile che qualcuno abbia un lavoro con molto tempo libero per dedicarsi alla montagna. I livelli sono sempre più elevati e per raggiungerli bisogna dedicarsi molto. Gli sponsor purtroppo prendono in considerazione solo alpinisti provetti. Anche una scelta di vita da professionista come la guida alpina, prevede comunque un sostanzioso investimento iniziale ed una preparazione molto elevata. Mi spiacerebbe che l’arrampicata e l’alpinismo tornasse ad essere, come nell’ottocento, un’attività per ricchi elitari. Sarà come ha detto sbagliando Ugo Manera, ma non eravamo parassiti sociali. Ora sembra che invece il mondo delle scalate giri molto di più intorno ai soldi.

Se potessi rinascere: faresti ancora l’alpinista o qualcos’altro?

Ho fatto molte cose nella vita, la montagna è ancora oggi una mia grande passione. Le coincidenze che portano ad una scelta non credo si possano ripetere.

Da alpinista di fama a cooperante internazionale: come è successo?

Anche questa è stata una coincidenza. Mi trovavo a 35 anni con pochi sponsor e avevo la necessità di inventarmi un lavoro. Ho fatto una breve esperienza di volontariato ed ho scoperto che l’organizzazione di programmi internazionali di cooperazione allo sviluppo mi veniva davvero bene. Per più di vent’anni ho fatto quel lavoro, poi la salute mi ha abbandonato ed ho dovuto reinventarmi nuovamente.

La cooperazione internazionale funziona? Qual è la maggior difficoltà che hai incontrato, e che magari non ti aspettavi?

La cooperazione internazionale in genere funziona poco in quanto molti progetti sono fatti su base burocratica e su interessi di Stato. Perfino i programmi delle ONG hanno spesso risvolti di interesse del donatore economico. Ci sono anche programmi che funzionano ma spesso dipende soltanto dalle capacità individuali del singolo operatore. La maggioranza dei programmi che ho gestito hanno avuto risultati ottimi ma altri, pochi a dire il vero, il groviglio di paletti soprattutto da parte italiana impedivano il risultato. Sicuramente attualmente la difficoltà più grossa è soprattutto per uno come me che non arriva dai sistemi burocratici, ma dalla pratica sul campo. Oggi ci sono giovani laureati in cooperazione, con master e dottorati che non hanno nessuna esperienza. Orgogliosi delle loro competenze accademiche vogliono imporre sistemi e metodologie che hanno imparato a scuola, mentre tanti problemi possono essere risolti soltanto dalla fantasia e dall’elasticità mentale di chi ha passato decenni e decenni nei posti difficili.

In Amazzonia hai coordinato un programma di prevenzione e controllo degli incendi: anche dall’Australia abbiamo ricevuto di recente notizie terribili. Chi incendia i boschi e perché?

La quasi totalità degli incendi sono creati volontariamente dall’uomo. Da noi in Italia sono quasi tutti dolosi. Nella foresta amazzonica, i piccoli contadini usano la pratica arcaica del fuoco per coltivare degli spazi. Anziché dare loro delle conoscenze diverse, che esistono ovunque, i latifondisti ne approfittano per acquistare terreni a bassissimo costo che in pochi anni diventano incoltivabili. Per qualche anno vi vengono fatte pascolare le mandrie fintanto che nemmeno l’erba può crescere. A ruota subentrano le multinazionali che acquistano i pascoli ulteriormente impoveriti per piantare soia transgenica rafforzata da fertilizzanti chimici. Il costo del trasporto via fiume fino alla costa atlantica è irrisorio. Il fuoco è soltanto il meccanismo per aprire nuovi territori approfittando dell’ignoranza anacronistica di chi non conosce ad esempio il potere fertilizzante di certe leguminose semi invasive, che possono incrementare in breve tempo la coltivabilità del terreno senza dovere incendiare la foresta. Con questo meccanismo, che nessuno vuole davvero interrompere, l’Amazzonia sta per essere completamente distrutta, ma così anche le foreste del Congo e del Sudest asiatico.

Qual è il risultato come cooperante che ti ha dato maggiore soddisfazione?

Sicuramente i sette anni che ho trascorso in Amazzonia sono stati per me di grande soddisfazione. Nei primi anni 90 ho coordinato un programma per la salvaguardia degli indios Yanomami, un’etnia minacciata dalle invasioni di militari e cercatori d’oro. Dal 2001 al 2005 invece, per conto del Ministero italiano degli Esteri, ho seguito un programma per combattere gli incendi forestali. Gestivo quattro centri operativi con personale specialistico locale e sui 40 comuni amazzonici dove abbiamo operato abbiamo ottenuto l’80 per cento di riduzione degli incendi soprattutto con un lavoro di educazione ambientale e di suggerimento di tecniche agricole alternative all’uso del fuoco. Purtroppo si è trattato di una goccia dell’oceano, pensando che sono quasi mille i comuni amazzonici del Brasile e che in Sudamerica sono nove i Paesi con territorio amazzonico. Il programma da me coordinato è stato riconosciuto come metodo ufficiale dall’allora governo brasiliano e comunque oggi si è esteso anche in Bolivia.

Il paese o il popolo che ricordi con maggior piacere, e perché.

Sicuramente la mia passione amazzonica mi porta a ricordare il popolo Yanomami e tutta l’Amazzonia con molto affetto. Nei primi anni ‘80 avevo scalato il Salto Angel e il Cerro Kukenam nell’Amazzonia venezuelana. Ho fatto dei viaggi esplorativi nella valle del Monte Duida nell’alto corso del Rio Orinoco e sono salito in cima al Pico da Neblina nell’alto Rio Negro. Insomma credo proprio di essere un buon esperto ed innamorato dell’Amazzonia.

Hai qualche aneddoto divertente da raccontare della tua esperienza di cooperante?

Ricordo piuttosto molte tensioni tutt’altro che divertenti. Oltre all’Amazzonia ho coordinato progetti umanitari in molti luoghi difficili: ospedali da ricostruire, programmi agro ambientali, assistenze alimentari. In Sud Sudan sono rimasto per quattro ore sdraiato a terra sotto il bombardamento degli Antonov di Karthoum. Sono fuggito nel pieno di un combattimento a Bukavu, un altro a Kinshasa, un altro al confine tra Cameroun e Ciad, guidando la mia auto all’impazzata e cercando di allontanarmi dal fuoco incrociato. In Congo sono stato sequestrato per ore, armi in pugno. Ho operato nella Mostar dei cecchini. Ho trascorso due anni nei Territori Autonomi Palestinesi ed un anno a mediare con i guerriglieri Tamil nel nordest dello Sri Lanka. Sicuramente i soldati spagnoli che scortavano il C130 militare che mi portava da Kabul ad Herat in Afghanistan hanno sofferto quanto me la vista dei proiettili traccianti che il nostro pilota era stato costretto a lanciare. In situazione di guerra il cooperante rischia davvero molto, quanto i soldati. Probabilmente ho innata una resistenza psicologica alle situazioni di rischio.

Hai una laurea honoris causa in educazione ambientale: come reputi la coscienza ambientale dell’italiano medio, e cosa si potrebbe fare per migliorarla?

Purtroppo in Italia abbiamo una coscienza ambientale fragile. Non è soltanto il concetto che a molti appare remoto del salviamo la Terra da una catastrofe, o meglio come dice lo scrittore Carlo Pizzati, salviamo noi stessi dall’estinzione che la Terra comunque ce l’ha sempre fatta. E’ un concetto molto più immediato che ci manca: cerchiamo di vivere meglio quei pochi anni che restiamo sulla terra. Per la grande maggioranza vivere bene significa avere più soldi anche se poi nuotiamo nella plastica e soffochiamo nelle polveri. Il lavoro che manca è l’educazione ambientale agli adulti.

Come ti immagini il pianeta tra 50 o 100 anni?

Ho una grande fiducia nell’intelligenza umana: si sono fatti passi da gigante in molte direzioni. Prima o poi si capirà globalmente l’importanza dell’ambiente dove viviamo.

La popolarità mondiale di Greta Thunberg sembra aver reso più consapevole l’opinione pubblica e perfino i governi del problema della sostenibilità ambientale. Ma è veramente così? Qui in in Trentino la Provincia autonoma ha appena finanziato con 4 milioni di euro la pista di Bolbeno a 550 metri di quota…

I giovani influenzati dalla popolarità di Greta saranno generazione dirigente fra vent’anni ed è possibile che nel frattempo vengano fagocitati nel sistema sbagliato. Per questo in Amazzonia avevamo adottato il concetto sintetizzato nel Capitale Sociale di Robert Putnam, sociologo di Harward, dell’educazione mirata ad un pubblico adulto. Il dialogo è molto più difficile e spesso filtrato da necessità impellenti, pertanto fruibile solo con argomentazioni molto concrete ed immediatamente assimilabili nel meccanismo economico di sussistenza. Ma quando il concetto è recepito da questo segmento diventa immediatamente esecutivo. Purtroppo la visione attuale di sviluppo della montagna sostenuta dai politici vede lo sfruttamento intensivo del territorio. Un impianto sciistico a bassa quota dove non c’è più neve non è sostenibile ed è praticabile soltanto con lo sperpero di quantità esagerate di acqua potabile per creare neve artificiale. Le popolazioni di montagna spesso vedono questo come un miraggio in termini occupazionali e di indotto economico, in realtà questo tipo di sviluppo porta all’occupazione di tecnici con una preparazione remota e quindi immediatamente utilizzabili. L’indotto è quindi gestito dalle stesse società che investono ed ai montanari non resta nulla. Spesso i servizi presenti in montagna sono insufficienti o inadeguati, come in altra situazione accade a Recoaro Terme, la località termale di montagna dove abito. Chi dovrebbe investire nelle Terme deve creare anche nuove strutture ricettive in quanto adeguare quelli fatiscenti che già esistono avrebbe una spesa insostenibile. E’ comunque un meccanismo che non porta benessere alla popolazione locale se a non a pochi esercenti.

Uomo e natura: gli orsi ripopolati in Trentino e la colonizzazione spontanea del lupo nelle Alpi, inizialmente visti con favore come segno di un recupero ambientale dopo essere stati sterminati in passato, sono diventati di nuovo dei “problemi”: allevatori e contadini non ne vogliono sapere. Una convivenza coi grandi predatori è possibile e come?

La presenza umana nelle zone di montagna è molto più numerosa dei tempi in cui lupi ed orsi popolavano le nostre valli. Credo che nei grandi spazi nordamericani questa convivenza sia più facile. Da noi ci si mette anche la politica a complicare la situazione. La caccia ai voti di uno o dell’altro schieramento induce situazioni difficili anche per gli stessi poveri animali.

L’assalto alla montagna: raduni di jeep e quad, nuovi sentieri, rifugi avveniristici, concerti di musica con migliaia di persone fin dentro i parchi, e ancora nuove piste e impianti di sci con i relativi bacini di innevamento, fino all’ultimo mega carosello sciistico nelle Dolomiti da 100 milioni di euro, con la motivazione che “altrimenti la montagna si spopola”. Cosa ne pensi?

La montagna si spopola ugualmente se non si creano infrastrutture adeguate a chi vuole vivere in montagna. L’economia degli eventi porta a guadagni esigui, visti i costi degli eventi stessi. L’occupazione costante sicuramente non è data da mirabolanti effetti speciali, sfruttati in genere da chi non è del luogo. Le infrastrutture indispensabili sono la scuola, la sanità e la viabilità. Gli ospedali di montagna invece vengono smantellati e l’istruzione nelle alte valli è sempre più scadente, al punto che le famiglie sono costrette a scendere vicino alle città.

Lo sfruttamento economico della montagna sembra coinvolgere perfino quelle realtà che credevamo fortemente ambientaliste: sezioni CAI che incoraggiano collegamenti sciistici (Comelico), che promuovono raduni-record in montagna (Cai di Bergamo), Legambiente che appoggia i tour musicali di Jovanotti, la SAT (Società Alpinisti Tridentini di Trento) che avalla la “valorizzazione” del Lagorai voluta dai politici, uno degli ultimi angoli rimasti quasi integri del Trentino. Cosa sta succedendo?

Purtroppo nei nostri monti siamo, per assurdo, ad un livello culturale di sviluppo economico molto simile al concetto esistente nel contesto amazzonico, con i dovuti distinguo ovviamente. La gente di montagna vuole un futuro di benessere spingendo modelli di sviluppo non più sostenibili e la politica li appoggia in cerca dell’ultimo voto possibile. Perfino certe associazioni ambientaliste si fanno prendere la mano in soccorso a inesistenti necessità degli abitanti della montagna. Apparati, funivie a bassa quota, raduni record, tour musicali dirompenti sembrano un modello di sviluppo che in realtà è soltanto la chiave per ottenere contributi a soggetti di potere che puntualmente, poi, ne escludono gli abitanti della montagna. I metodi alternativi ci sono con risultati economici altrettanto importanti. Ma non si capisce perché non vengano insegnati, programmati e messi in pratica a livello esteso, invece che relegati tra pochi eroici pionieri nelle loro sparute fattorie didattiche. Dispiace vedere come alcune frange di associazioni ambientaliste e pochi, per fortuna, opinion leader di montagna si ostinino a sostenere le pratiche arcaiche e purtroppo obsolete degli antichi montanari, facilitando di fatto interessi che non sono dei montanari, sovente messi ai margini dei mega progetti cosiddetti di valorizzazione. L’occupazione dei territori della montagna da parte dei grandi business di interesse economico, facilitati dai politici locali per penetrare il territorio, usano gli stessi metodi subdoli che si usano in Amazzonia. Non c’è differenza, se non di latitudine. Imbonitori e cattivi politici locali fanno della nostra montagna un luogo sacrificale per appetiti ignobili e per sfruttamenti usa e getta.

Tra le tue imprese “estreme” degne di nota c’è anche quella di sindaco di Recoaro, per circa 3 anni. Che esperienza ne hai tratto, soddisfatto o deluso dalla politica?

Un’esperienza devastante purtroppo. Gli imprenditori turistici ed economici sono rimasti pochi a Recoaro. Ma la realtà locale è comunque profondamente cambiata. L’80 per cento della forza lavoro esce dal paese ogni mattina in auto e va altrove. E’ gente stimata e ben voluta, ma non chiedere loro di operare nel turismo, quando rientrano a casa. Hanno la baita, il decespugliatore ed il Panda 4×4, ma dell’economia turistica non importa nulla a loro. Non è un difetto, ma una realtà locale con la quale fare i conti. Invece i quattro gatti che gestiscono quello che rimane del turismo di un tempo ruggiscono inferociti sognando mega progetti. Un dialogo impossibile tra l’anima forte e complessa della società di chi lavora e si fa stimare fuori paese e chi invece vuole imporre una visione economica localistica fatta di nulla. Il risultato è l’ovvio collasso economico, sociale e morale della comunità. La scuola è in sfracello strutturale e culturale e l’ospedale di riferimento, a 10 chilometri, sta venendo piano piano impoverito a favore di strutture sempre più lontane dalla montagna. Praticamente a Recoaro, un malato entro breve dovrà attendere più di un’ora un’ambulanza. Una delusione estrema, anche perché a gran voce in paese si chiedono ancora oggi più eventi, anziché chiedere sistemi di sviluppo con uno sguardo verso il futuro.

Hai avuto un infarto nel 2013, a 56 anni. Da giovani ci si sente immortali, poi quando ad una certa età arrivano i problemi di salute, di solito sono una bella “sveglia” che impone un esame di coscienza. Tu che riflessioni hai fatto?

Per me è stato un problema serio in quanto ho avuto poco dopo anche un grosso intervento di stabilizzazione vertebrale. All’improvviso mi sono reso conto che non potevo più fare il lavoro che sapevo fare e questo mi ha messo in ginocchio dal punto di vista economico e soprattutto morale.

Franco Perlotto al rif. Boccalatte (foto Pizzati)

Sei gestore di un rifugio impegnativo come il Boccalatte, un vero nido d’aquila a 2800 metri: pare l’ennesima tua impresa estrema, non potevi scegliere un rifugio più comodo?

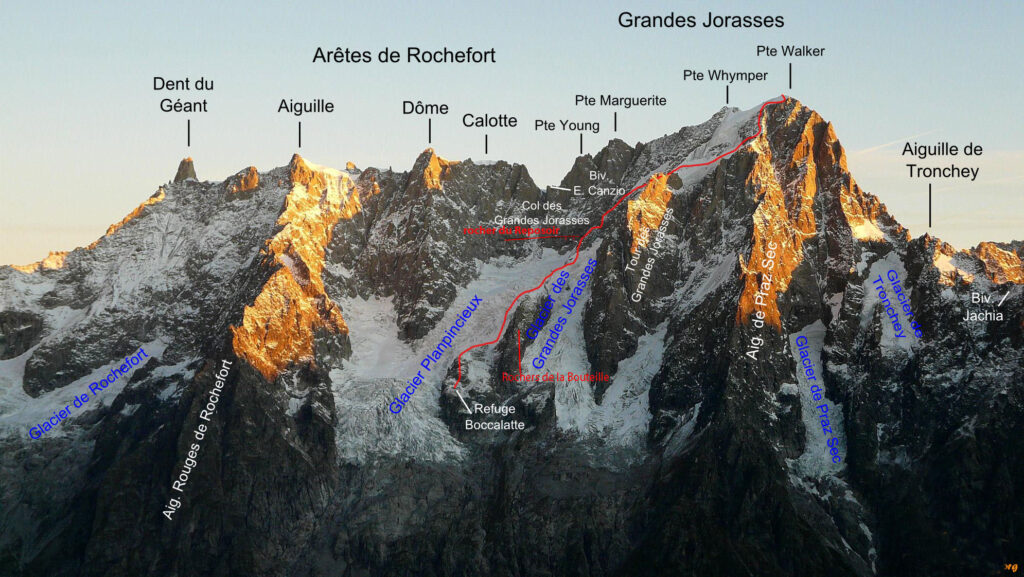

Il Cai di Torino ha risposto alla mia necessità di autosostentamento e mi ha proposto nel 2014 la gestione di un piccolo rifugio sul Monte Bianco, il Boccalatte a 2802 metri sulle Grandes Jorasses, da anni chiuso. Un po’ alto per le mie problematiche cardiache, ma sufficiente per ricominciare a crearmi una piccola economia personale. Era l’unico rifugio disponibile e dal 2015 ho iniziato a gestirlo. A dire il vero ho partecipato a due concorsi della Sat per altrettanti rifugi più remunerativi nell’Alto Garda e sono sempre arrivato subito dopo qualcuno che a mio avviso non aveva nemmeno vagamente le mie competenze e le mie capacità. Ho già gestito vari rifugi, conosco le lingue ed essendo guida alpina posso dire che conosco la montagna. Situazione non discutibile in quanto un’associazione di diritto privato come la Sat non ha nessun obbligo di bando o di concorso e può affidare il rifugio a chi meglio crede. Quello che mi sono sempre chiesto è il perché allora si facciano questi bandi. Da due anni il Cai di Vittorio Veneto, appoggiato dal Cai Veneto, mi è venuto incontro con un secondo piccolo rifugio, questa volta in Alpago, dove attualmente opera mia moglie. Alla fine siamo riusciti a recuperare un po’ di economia personale.

Il turismo in montagna è cambiato in meglio o in peggio?

A camminare in montagna ci vanno molte più persone di un tempo e il numero di maleducati ovviamente è cresciuto in proporzione. Il Club Alpino Italiano sta facendo un’opera di educazione ambientale molto accurata, ma limitata ai propri soci. Ci sono molti turisti montani che non si aggregano al Cai o alle altre associazioni specifiche e non ricevono un’indicazione in questo senso. Tuttavia il peso più grosso che la montagna deve sostenere riguarda piuttosto l’impiantistica dei caroselli sciistici e i mega eventi con ogni tipo di attrazione. Entrambi sono devastanti dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, ma a breve dovranno essere strettamente connessi per poter funzionare insieme. Basti pensare ai concerti a Plan de Corones. I nuovi collegamenti previsti in Veneto porteranno sicuramente rincari sul pass giornaliero, in un’epoca dove sono molti meno gli sciatori che possono permetterselo. Quindi, per sopperire al calo della continuità, si creeranno sempre più eventi in un meccanismo economico che non porta benefici reali, ma che soprattutto porta alla devastazione dell’ambiente naturale.

Hai dei progetti futuri, magari scrivere un nuovo libro, dopo aver dimostrato notevoli doti anche come scrittore? Dai l’idea di non essere proprio il tipo che sta fermo a riposarsi.

Certamente vorrei tornare a scrivere. Attualmente faccio qualche articolo e nulla più. Sicuramente vorrei riuscire a mettere insieme un altro volume. Spero di trovarne la forza.

Complimenti per l’intervista a Perlotto, personaggio molto interessante.

Grazie Ivan, sicuramente Perlotto è una gran bella persona